끊임없이 일어나는 병원 의료사고

의료 편리성에 젖어 있는 대부분의 사람들은 병원을 믿고 자신의 몸을 맡기게 됩니다.

자신의 건강관리에 대한 주체성을 잃으면, 병원은 환자들에게 복종과 맹신을 요구해도 전혀 위험을 느낄 줄 모릅니다.

병원은 과연 안전한 곳일까요?

시사저널에서 밝힌 이상일 울산의대 교수의 조사 자료에 따르면 우리나라는 연간 3만 6천여명이 의료사고로 사망한다고 합니다. 교통사고가 연간 7천여명인 점을 생각한다면 이 수치는 충격적인 내용입니다.

그렇나 밝혀지지 못하고 묻혀버린 사고들까지 한다면 이보다 더 많은 생명이 목숨을 잃어가고 있습니다. 멀쩡했던 사람이 치료를 하다가 사고로 죽는다면 이보다 어울한 일이 어디 있을까요?

미국국립보건원(NIH)이 1999년 펴낸 보고서에 다르면, 미국에서만도 연간 10만명에 육박하는 환자가 의료사고로 병원에서 죽어간다는 내용에 세계가 경악하고 있습니다.

아래 기사를 보아도 병원은 결코 안전한 곳이 아님을 알 수 있습니다. 이제는 스스로 자가치유를 해야만 하는 시대임을 이러한 통계들이 말하여 주고 있습니다.

식생활에서는 오염된 먹거리를 가려 먹고, 병원은 왜 잘못된 치료가 되고 있는지를 알아야만 스스로 몸을 지켜갈 수가 있는 시기임을 명심해야 할 것입니다.

自然치유가 생태농부

"수술 뒤 깨어나보니…" 섬뜩한 증언

충북 청주의 한 관절전문병원에 입원했던 이모(32)씨는 작업 중 왼쪽 무릎을 다쳐 수술대에 올랐다가 황당한 경우를 겪었다. 마취에서 깨어보니 양쪽 무릎에 깁스가 돼 있었다.

의사가 멀쩡한 오른쪽 무릎을 수술한 뒤 뒤늦게 실수를 발견하고 왼쪽 무릎을 수술한 것. 병원 측은 실수는 인정했지만 "오른쪽 무릎도 수술이 필요했다. 오히려 잘됐다"고 변명했다. 이씨는 업무상 과실혐의로 병원을 고소한 상태다.

입원 환자 10명 중 1명이 의사의 질병 진단 오류를 경험한 것으로 조사되는 등 병원 안에서 환자의 안전이 위협받고 있다.

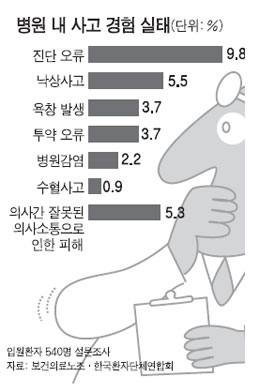

13일 전국보건의료노조와 한국환자단체연합회가 입원환자 540명을 대상으로 한 설문조사에 따르면 환자의 9.8%가 의사의 진단 오류를 경험했다. 병명을 잘못 진단하는 명백한 오진부터, 말기증상을 초기증상으로 판단하는 오류까지 다양했다.

자칫하면 심각한 피해를 줄 수 있는 투약사고 경험은 3.7%, 혈액형이 바뀌는 수혈사고도 0.9%였다. 병원 내 감염은 2.2%였는데 병상 수와 의료인력이 많은 상급종합병원(2.9%)일수록 심했다.

병원 내에서 미끄러지는 낙상사고는 5.5%나 됐고, 간호사나 간병인의 관리 소홀로 욕창(褥瘡)이 발생하는 사례는 3.7%였다. 의사간 잘못된 의사소통으로 피해를 입었다는 응답자는 5.3%였는데, 종합병원의 경우 7.1%에 달했다.

또 대기시간은 길고, 진료시간은 지나치게 짧았다. 상급종합병원 환자의 98.9%, 종합병원 환자의 87.8%가 20분 이상 대기했고, 5분 내에 진료를 마쳤다는 응답자는 각각 68.4%, 52%였다.

안기종 한국환자단체 연합회 상임대표는 "인력 부족에 시달리고 안전관리가 부실한 300병상 이하 종합병원들이 특히 취약해 대책마련이 시급하다"고 말했다.

이왕구기자 fab4@hk.co.kr

'생태농부 건강 칼럼 > 올바른 건강 상식' 카테고리의 다른 글

| 혈압약에 대한 주류의사들이 잘못된 진단 (0) | 2014.10.02 |

|---|---|

| 30~40대 갑상선 질환 주의보 (0) | 2014.07.31 |

| 슈퍼박테리아보다 센 폐렴구균 국내서 밝견 (0) | 2014.07.10 |

| 사회문제가 되고 있는 의료비 (0) | 2014.06.08 |

| 신발 밑창에 쓰이는 화학물질 빵에도 들어간다? (0) | 2014.03.03 |